Лейкоареоз – это такое заболевание головного мозга, которое развивается из-за хронических процессов ишемии белого вещества, что приводит к изменению структуры тканей и определяет стратегию, как его лечить. Вследствие ухудшения кровоснабжения ткани белого вещества происходят некротические процессы, уменьшается ее плотность, нарушаются нейронные связи.

Зоны лейкоареоза образуются в головном мозге при развитии многих заболеваний. Патологическое состояние отражает деструктивные процессы, протекающие в тканях мозга, является характерным симптомом болезней ЦНС – дисциркуляторной энцефалопатии (сбои в работе кровеносной системы), деменции (слабоумие), рассеянного склероза (множественное замещение ткани мозга соединительной), инсульта, болезни Альцгеймера (отмирание нейронов).

Степени лейкоареоза в молодом возрасте

Формирование патологических очагов, ишемических сегментов возле желудочков имеет разную выраженность.

Классификация лейкоареоза по морфологии:

- 1 степень – незначительное нарушение координации, снижение скорости ходьбы;

- 2 степень – развитие клинических симптомов нарушения движения, потеря концентрации внимания, памяти;

- 3 степень сопровождается существенным расширением желудочковых пространств, усиление проявлений недуга. Пациенты нуждаются в стороннем наблюдении;

- 4 степень характеризуется неконтролируемым мочеиспусканием, потерей равновесия, подавлением психомоторной активности.

Прогрессирование патологии занимает несколько лет. Морфологические изменения необратимы, поэтому лучше верифицировать мозговые нарушения первой степени, когда можно подобрать поддерживающее лечение.

Клинические симптомы у ребенка отсутствуют. Проводят диагностику по причине невозможности лечения речевых расстройств.

Степени и симптомы

Так как речь идет об описательном термине, лейкоареоз сам по себе не имеет симптомов, но различные степени нейроизображения этих повреждений связаны с соответствующей симптоматикой. Основные симптомы, имеющие отношение к некоторым степеням лейкоареоза: ишемический инсульт, нарушения когнитивных функций, нарушения походки, колебания в настроении и нарушения сфинктера. Различают следующие степени лейкоареоза от 0 до III: – 0 и I степени достаточно легкие и без соответствующих известных специфических симптомов. – II и особенно III степени более тяжелые, этот тип лейкоареоза поражает более широкую площадь белого вещества головного мозга, повреждает оба полушария, очаги поражения широко распространены по всему головному мозгу, заболевание приобретает прогрессирующий характер. Обычно его обнаруживают у людей с психическими расстройствами, которые связаны с неврологическими повреждениями или симптомами деменции.

Диагностика

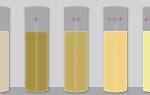

Как мы уже упоминали, лейкоареоз виден на нейроизображениях КТ и МРТ головного мозга, с пониженной и повышенной частотой соответственно. МРТ головного мозга, включающее серии в T2 и FLAIR, является наиболее распространенной техникой для выявления лейкоареоза. Оценочная шкала Фазекаса (Рис.3) наиболее часто используется для определения степени поражения белого вещества на изображениях МРТ: – степень 0: отсутствие очагов поражения; – степень 1: отдельные очаги поражения; – степень 2: очаги поражения соединяются друг с другом; – степень 3: поражения, охватывающие отдельные области головного мозга.

Мы часто встречаем изображения лейкоареоза в белом веществе головного мозга в горизонтальных разрезах МРТ при сигнале T2, чаще всего это 1 степень и реже 2, у пациентов с диагнозами патологий, входящих в заболевание концевой нити или нейро-черпено-позвоночный синдром Их количество составляет около 45% от всей нашей базы данных и включает все возрастные группы.

Стадии развития

Лейкоареоз головного, как заболевание, проходит три стадии развития:

- При 1 степени заболевания посредством медицинского осмотра можно выявить оживление рефлексов сухожилий, неустойчивость человека, сокращение длины шага при ходьбе, возможность двигаться только в медленном режиме. Нейропсихологическое обследование выявляет угнетение когнитивных изменений. Человек при этом жалуется на плохое внимание и ухудшение памяти, существенно снижается познавательная активность.

- На 2 стадии хорошо просматривается наличие клинических синдромов. Пациент замечает ухудшение памяти, параллельно замедляются психические и психомоторные реакции. Человек не может контролировать свои поступки, замечает неуверенность в собственной ходьбе. В некоторых случаях отмечается наличие апатии, депрессии, раздражительности и заторможенности. Наблюдаются ухудшения в работе мочеполовой системы – неконтролируемое мочеиспускание в ночное время. Человек теряет социальную адаптацию, что проявляется в виде ухудшения работоспособности и не возможности обслуживать себя самостоятельно.

- На 3 стадии усугубляется клиническая картина и доводит пациента до инвалидности. Явно заметны расстройства в поведении (сильная заторможенность, невозможность ходить самостоятельно, которая иногда заканчивается падением, хроническое недержание мочи). Врачи отмечают на этой стадии ярко выраженные признаки расстройства в работе мозжечка.

Причины

В настоящее время, патогенез лейкоареоза противоречив. Некоторые авторы напоминают, что до сих пор не выяснено, насколько совпадают механизмы, провоцирующие маленькие очаги ишемии, с теми, что вызывают обширный рассеянный лейкоареоз. Кроме того, неизвестно, являются ли патологические нарушения, связанные с лейкоареозом, причиной или следствием повреждений в белом веществе. Существуют две основные гипотезы: аномалия саморегуляции кровотока или нарушение гемато-энцефалического барьера. Самый признаваемый, на сегодняшний день, механизм появления лейкоареоза – это хроническая ишемия из-за повреждения проникающих артерий. Гипертония и другие патологии, влияющие на кровоток и снабжение мозга кислородом, похоже, тесно связаны с обширным лейкоареозом. – Согласно методу Filum System®: На основе наблюдаемой связи между лейкоареозом и отдельными небольшими очагами ишемии на снимках у пациентов с диагнозом: заболевание концевой нити и нейро-черепно-позвоночный синдром, в нашем центре появилась гипотеза возможного патогенеза: лейкоареоз также может быть связан с натяжением спинного мозга из-за слишком напряженной концевой нити. При этом ишемия может появляться во всех тканях нервной системы из-за коллапса кровеносных сосудов малого диаметра.

Профилактические меры

При наличии заболевания сосудов головного мозга пациент должен получить своевременное лечение. Пожилые люди должны регулярно проходить оценку ее функционирования.

Факторы риска

С одной стороны, признаваемые факторы риска для цереброваскулярных заболеваний относятся к наследственным или индивидуальным характеристикам и стилю жизни. С другой стороны, основными факторами риска для появления лейкоареоза являются: возраст и гипертония, хотя также его связывают с такими заболеваниями, как сахарный диабет, сердечные заболевания или стеноз артерий, которые влияют на нарушение микроциркуляции головного мозга, приводящее к димиелизации сосудистого происхождения, что может спровоцировать появление очагов ишемии. Лейкоареоз также связан с пожилым возрастом и старческой деменцией, хотя часто его находят у относительно молодых людей (примерно 40 лет), которые потребляют наркотические вещества: героин, табак или находятся в постоянном контакте с ядовитыми веществами. Такие люди склонны к появлению лейкоареоза любой степени. Также артеросклероз считается одним из факторов его появления. – Согласно методу Filum System®: У пациентов с лейкоареозом в белом веществе головного мозга и диагнозами заболевания концевой нити и нейро-черепно-позвоночного синдрома наблюдается общий фактор риска: семейная предрасположенность. Натяжение нервной системы, провоцируемое концевой нитью, (заболевание концевой нити) может спровоцировать нарушение кровоснабжения в спинном мозге и во всей нервной системы. Речь идет о генетическом заболевании, которое передается по наследству.

Что такое лейкоареоз головного мозга

Отсутствие установленной этиологии заболевания требует выявления провоцирующих факторов. Состояние провоцируется нарушением кровоснабжения, ишемией (недостаточное поступление кислорода), энцефалопатией, болезнь Альцгеймера, рассеянным склерозом. Выявляется случайно после магнитно-резонансной томографии первичной нозологической формы.

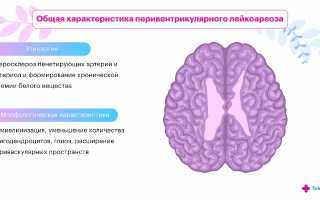

Морфологический субстрат болезни – деструктивные изменения нервных волокон с утратой миелина. Потеря оболочки приводит к «короткому замыканию», когда нарушается передача нервного сигнала. Наложение незащищенных стволов нервов друг на друга приводит к перераспределению передающего импульса подобно оголенным проводам электросети.

Морфологические изменения зоны лейкоареоза:

- Локальный внутримозговой отек;

- Формирование кист;

- Расширение пространств вокруг сосудов;

- Единичные лакунарные инфаркты.

Клинические симптомы изменения белого вещества не формируют. Отсутствие признаков исключает ранее выявление патологии.

Лечение

Обычно существует несколько методов эффективного лечения для задержки развития лейкоареоза, которые рекомендуются в зависимости от того, к какому заболеванию относится его появление. Наиболее подходящим лечением для задержки развития лейкоареоза является поддержание сбалансированного питания, с продуктами, богатыми фолиевой кислотой, фолатами и витаминами группы В. Рекомендуется избегать токсичных веществ и нездорового образа жизни. – Согласно методу Filum System®: Учитывая тот факт, что лейкоареоз часто встречается у пациентов с заболеванием концевой нити, в нашем центре пациентам, у кого на МРТ головного мозга есть очаги ишемии в белом веществе, рекомендуется пройти диагностику по методу Filum System®, чтобы определить, есть ли заболевание концевой нити. Если имеет место натяжение концевой нити, тогда предлагается рассечение концевой нити с эксклюзивной минимально инвазивной техникой. В нескольких случаях было замечено уменьшение лейкоареоза после рассечения концевой нити, что еще раз подтверждает то, что его появление может быть связано с анормальным натяжением нервной системы.

Цели и методы терапии

Главная цель лечения – уменьшение проявления симптомов, которые являются следствием нарушения работы головного мозга человека.

Врач назначает пациенту препараты, действие которых направлено на оптимизацию метаболических процессов и улучшение поступления крови в головной мозг. Лекарства снижает спазмы и улучшает циркуляцию крови и питание клеток.

Для этой цели выбирается один из следующих препаратов: Пирацетам, Оксирацетам, Нитроглицерин, Аспирин, Нимодипин, Циннаризин, Эуфиллин.

Самолечением при таком серьезном заболевании заниматься не стоит. Только специалист в этом вопросе сможет правильно рассчитать дозы и выбрать правильный препарат. Для этой цели следует посетить кабинет врача-невролога, который дополнительно должен уделить внимание и всем сопутствующим патологиям.

На сегодняшний день существуют методы лечения заболевания без использования медикаментов.

Умеренная физическая активность способствует быстрому выздоровлению. Для выбора правильной нагрузки следует проконсультироваться с врачом по ЛФК и самостоятельно в домашних условиях выполнять лечебную гимнастику. Положительное воздействие на организм оказывает плавание, поэтому пациенту рекомендуется регулярно посещать бассейн.

Для дополнительного укрепления мышечного тонуса используется лечебный массаж. Только квалифицированный и опытный специалист сможет правильно сориентироваться в необходимом комплексе, правильно его применить. Для получения лучшего результата целесообразно использовать все методики в комплексе.

Пациенту рекомендуется полностью отказаться от употребления алкоголя и курения. Он должен питаться сбалансировано, исключить из рациона жирную пищу. Особое внимание следует уделить употреблению овощей и фруктов, рыбы. Если человек любит мясо, то выбор следует остановить на нежирном сорте.

Благоприятный исход можно ожидать только при своевременном обнаружении патологии. С помощью правильно подобранного комплексного подхода к терапии удается существенно замедлить развитие болезни. Терапевтические методы используются не только для устранения патологии, но также для улучшения процесса поступления крови к головному мозгу.